全國教師會與全國教師工會總聯合會:組織發展沿革與法律地位轉變

本文旨在依據歷史資料,概述全國教師會(全教會)與全國教師工會總聯合會(全教總)的發展歷程、組織職責劃分,及其在法律地位上轉變的專業性分析。

一、 全國教師會的成立背景與初期挑戰(1995-1999)

教師組織的現代化奠基於民國84年(1995年)《教師法》的立法討論。儘管當時曾針對「教師自治組織」或「教師工會」的設立形式進行探討,但當時舊《工會法》第四條仍有「公教人員不得組織工會」的明確限制,立法院最終通過「教師組織」專章,明定教師組織分為三級:在學校為學校教師會;在直轄市及縣(市)為地方教師會;在中央為全國教師會。

全國教師會於民國88年(1999年)2月1日正式成立。 根據教師法規定,全國層級組織的成立需有二分之一縣市教師會成立後組成。然而,地方教師會的籌備進度因地制宜。例如,臺北縣(今新北市)因轄區廣大、教師與小校數量眾多,必須排除部分不足30人的小校會員後,才得以在同年5月1日成立,晚於全國教師會。此一過程顯示,全國組織的架構先於部分地方組織建立。

二、 組織對法律保障不足的體悟與工會化必要性

全國教師會在運作期間,逐漸認知到其在《教師法》下的法律保障存在根本缺陷:

- 法律權利缺乏實質落實: 儘管《教師法》規範了教師組織的權利,但在實際運作中並未得到有效執行。

- 無法應對行政報復: 例如臺北縣教師會因反對縣政府英語活化政策而發動抗爭後,幹部的會務假即遭縣政府取消,彼時,《教師法》中沒有任何條文能規範或處理此類報復性取消權利的行為。

此次的經驗證明,《教師法》下的教師會無法進行實質的爭議行為,且在與政府機關對抗時,缺乏《工會法》所提供的團結權、協商權、爭議權(工會三權)。因此,組織明確將突破法律限制、爭取工會地位視為核心目標。

三、 工會的爭取與成立(2002-2011)

組織爭取工會權的過程主要透過以下途徑推進:

- 集體行動與明確訴求: 2002年,教師組織發動大型「團結928」遊行,其訴求包括「團結、尊嚴、工會、協商」,展現了組建工會的堅定意願。

- 立法推動與協商:組織透過委託立委推動《工會法》草案審查。在民國98年至99年(2009-2010年)間,雖然《工會法》移除限制公教人員組工會的條文已成共識,但政府堅持對教師工會施加特殊限制,即教師工會無法享有罷工權,亦無法組織企業工會。在當時的整個時空脈絡下,社會最終僅能接受此一版本,於是促成修法。

三級教師會歷經十多年的立法遊說,工會法終於在2010年6月17日經立法院三讀修正通過,行政院並在隔年4月26日正式宣布工會法修正案在5月1日開始實施,讓臺灣的教師可以組織並加入工會,隨著法律限制的解除,各縣市教師職業工會或是教育產業工會在原有地方教師會的組織運作下,於2011年的5月1日陸續成立。

經由全國教師會和各縣市教師會強力催生,全國教師工會總聯合會(全教總)很快的在同年(2011年)7月11日正式成立。

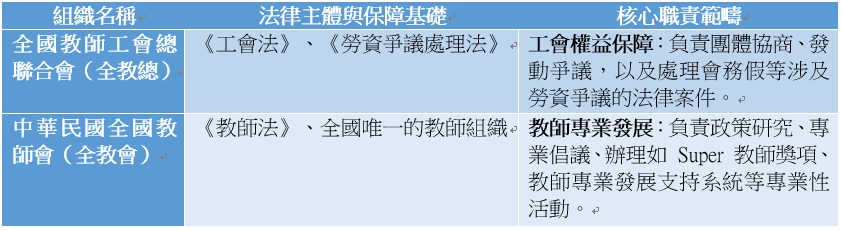

四、 兩組織的並行運作模式與職責區分

全教總成立後,與全教會維持並行運作的模式。這兩組織的關係並非取代,而是基於法律主體與職責上的差異進行分工:

1. 職責劃分與運作邏輯

兩組織的運作邏輯體現了全國與地方的專業分工:

- 全國組織(全教總/全教會): 主要戰場在立法院,職責為進行全國性法規、政策與制度的深入研究,以宏觀視角推動立法和政策變革。

- 地方組織(縣市層級): 職責集中於處理縣市內部的問題和地方教育事務。地方組織仰賴全國組織處理全國性議題,使其得以將人力聚焦於地方事務。

組織在實務上採取理事長、幹部與專職人員高度重疊的策略,同時運作兩個法人組織,以確保在不同法律主體下都能有效運作。全教總成立之初(2011年後兩年間),即投入大量時間將兩會的章程、內部管理辦法進行高度融合與統一,甚至出現工會新制定的規範(如停權辦法)反過來修正教師會章程的情形。

2. 不同組織結構下的互補優勢

全教會的會員資格嚴格限定為專任編制內合格教師,使其人數相對有限,且受少子化影響。相較之下,工會的成立門檻較低,且可結合更廣泛的力量。然而,全教會的單一組織屬性使其在對外發聲時具備統一性。

五、 組織多元化帶來的挑戰

然,工會化雖然獲得法律保障,但也面臨組織多元化的挑戰。多個縣市層級工會和複數以上全國性教師工會並存,某方面是導致教師組織力量分散。從經營型態來說,全教總認為全國與地方負責不同的面向,兩者應該要互相共榮發展,而不是對立彼此削弱的關係,全國組織的長期研究與資源投入,是推動重大法案的能量,地方組織的地方組織則必須將精力集中於縣市內部的教育事務、處理地方勞資爭議案件,並實踐來自全國層級的法規修正成果。

全教總主張,全國層級組織的存在,是為了處理單一縣市無力承擔的全國性法規與制度性改革議題,確保資源有效集中於專業研究。這種職責的劃分與信任,是組織能夠在面對複雜的中央政策時,持續保持專業性與戰鬥力的關鍵。因此,維持全國與地方資源的合理分配與協力合作,是全教總在多元工會環境下,確保教師集體力量不被內耗、持續發揮效用的核心策略。

多元的發展是整體社會的趨勢,但經營工會與教師組織,團結仍然是最重要的精神,如果多工會之間存在著內部競爭和互相攻擊,那將會削弱教師團體的集體力量,導致整體聲音在政治場域中更易被忽視。

總結而言,全國教師組織的歷史是一部從法律困境中誕生、為爭取更完備法律保障而轉型的歷程。目前透過全教會與全教總的並行運作,組織得以在專業倡議和權益保障的雙重領域中持續為台灣的教育工作場域與教育品質服務。